反正从北京往西走,就算是西行了。

李景汉曾在《定县社会概况调查》中写道:“定县是一个天然完美的农业地。从地势上看,定县全境是一个坦平无阻的平原,占据着河北大平原的东部,不见山峦,只有康庄大道、绿野平畴。”平原,亦是我对定州的首要印象。一望无际的平原以及略带灰色的植被为燕赵大地增添了些许平淡、悲凉的感觉,而这片土地上的定州农村却有着不同寻常的历史与际遇。

著名社会学家李景汉

仅就东亭镇来说,东亭镇有东胜生态园,其内有动物园以及温泉度假中心等。其下辖的翟城村是中国近代历史名村,中国近代村民民主自治第一村,开创了中国以行政村为单位的地方自治的先河,是中国乡村建设运动的发源地和重要实验地之一。黄家营村的黄家营葡萄酒庄位于东亭镇北1.5公里处,其欧式庄园与晏阳初当年的定县实验遗址相映成趣,是国家级乡村旅游示范点。凡此种种,给人一种耳目一新的感觉。

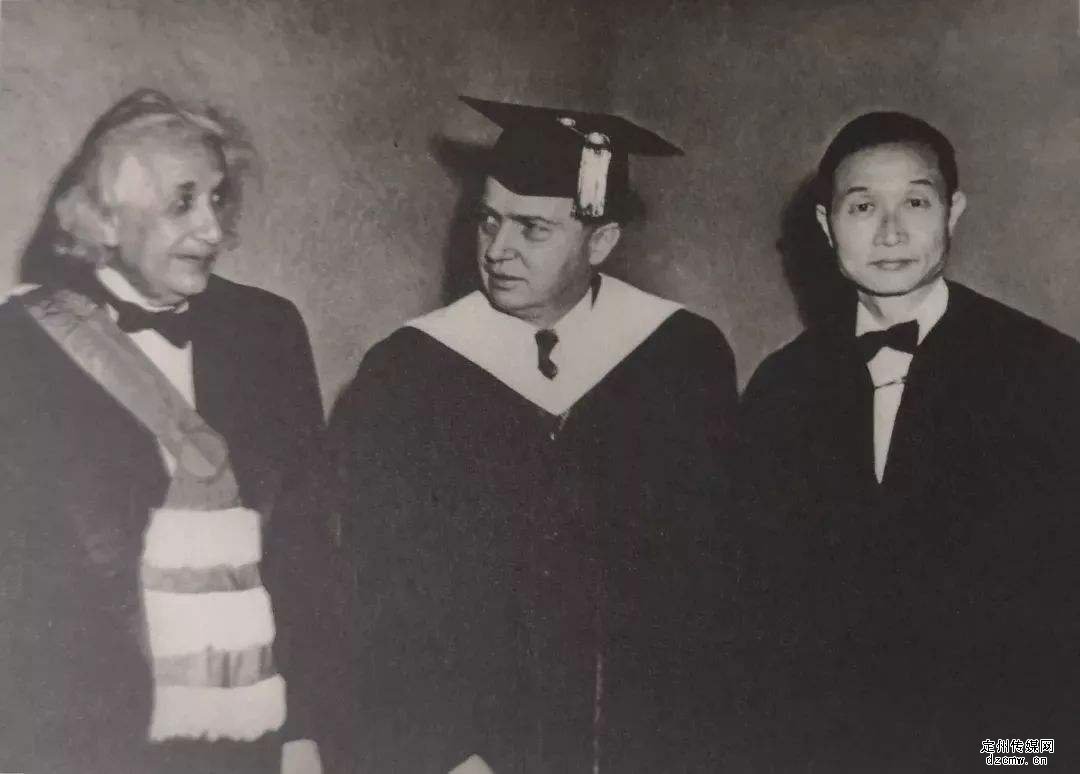

1943年 晏阳初(右一)和爱因斯坦(左一)等被评为“现代世界最具革命性贡献的十大伟人”

实际上,我目前所见的定州的乡村并不是传统意义上的北方农村了,农业现代化以及二、三产业的进入,在改变乡村面貌的同时,为村子的发展带来了诸多红利。但在此需要讨论的是,乡村振兴到底是振兴乡村还是乡村中的人?不同于苏南的乡镇企业,上述乡村中的企业大多为私企。对于农民而言,虽然由土地流转带来的收益要高于其在土地上辛勤耕种下的收获,但是,村内的发展由此与村民的际遇产生了脱钩。换句话说,乡镇地域内的经济是发展了,但是这与当地农民的经济状况并不同步。从另一个角度来看,定州所谓的十万人搞建筑也就意味着离开土地的农民选择“自谋生路”在当地已是十分寻常的景象;放眼全国,这也是一个较为普遍的现象。倘若村民致富的主要途径只能通过进入城市才能获得的话,乡村在这个意义上便成为了尚未变成城镇的地带。但是,乡村的发展实际上并不总是处于二者择其一式的“残酷”境地,仅就翟城村而言,其拥有的文化与旅游资源是中国绝大多数农村所难以比拟的。晏阳初及其乡建派的乡建一方面建设了农村,另一方面也使农村及其“生活世界”得以存留下来。如果说“致富”是乡村发展所需要考虑的首要问题的话,那么一个亟需面对的下一个问题就是:如何使乡村存留下来?(换言之,乡村是否有存留的意义?)

黄家营葡萄酒庄

二、哑铃与树

定州号称“三个十万”,即十万人搞建筑、十万人搞苗木、十万人搞体品。毋庸置疑的是,现代化下的乡村振兴离不开现代企业与乡村的紧密结合。在这几日的调研过程中,我们有幸走访了几家有代表性的苗木和体品企业。

有趣的是,定州的苗木业和体品业,其共同点是体量庞大、从业人数多,是全国具有代表性的行业,但其目前的发展方式却多多少有些“背道而驰”。按照苗木协会会长的说法,定州苗木行业之所以能够如此兴盛,主要得益于政府的较少干预;而定州体品行业则在政府相关治理措施的实施下有了新的发展。

定州的苗木产业在九五年前后开始壮大,会长戏称定州的苗木就是靠“偷”发展起来的。这些定州人不断发挥艰苦奋斗的精神,探索培育苗木的方法,只要知道外面有流行的树种,他们就去看,去学,去“偷”回苗木品种,数年下来,定州已成为苗木品种最为齐全的苗木市场。会长向我们分析了定州苗木产业的三大优势:地理区位好;从业人口多;苗木品种多。在地理位置上,定州位于北京、天津之翼,保定、石家庄之间。其市区距北京196公里,距天津220公里,距石家庄68公里,距保定56公里,自古就有“九州咽喉地,神京扼要区”之称。而在气候上,定州市属温带-暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候,冬夏分明,日照时间较长,季节性降水充足。上述环境使得定州得以成为南北苗木运输的中转站,苗木的迁栽大多在此地驯化。定州号称十万人从事苗木行业,庞大的从业人口不仅扩大了市场规模,也在一定程度上丰富了苗木种类。家庭式的种植方式在此反而成为了定州苗木的一大特点,其体量虽小,但对市场反应较为灵敏,可以灵活地改变种植方向;较小的种植面积也使得苗木行业有了传统农业的“精耕细作”。由此产生的“乱”得以成为定州苗木的优势。

定州风貌

定州的体品行业是如何肇始的目前尚不清楚,但其发展方式却很能给我们以借鉴意义。恒达作为定州体品行业的会长单位,按照他们的说法,恒达虽不敢说是最早,但定州的诸多体品企业是在他们的带领和培养下发展起来的。体品行业需要竞争,需要各个企业通过竞争的方式把市场炒火,打开知名度;虽然每家每户做的产品较为单一,但是客户的需求却不是单一的,因此需要行业协会协调资源、信息共享。正如我们一谈到制鞋业会想到温州那样,实际上,我们并不像知道阿里、京东、华为那样熟知某个较大的温州制鞋企业,但是我们却在潜移默化中将某个产业和某个地域紧密地结合在了一起。这绝非是某一家企业的功劳,而是由诸多具有共同地域特征的同行企业多年奋斗的结果。但所谓成也萧何,败也萧何,正如温州制鞋业所遭遇的声誉危机那样,分布广泛、良莠不齐、小作坊式的定州体品也给定州行业的声誉造成了不良的影响。但在近几年河北省尤其是环保部门的整改行动中,绝大多数“作坊”被关闭,行业重归规范、稳定的秩序。

这不由得让我想起了八十年代的温州模式,实际上,定州的苗木以及体品等行业是另一种方式的“小商品、大市场”。其由此产生的优势与缺陷也与当年浙江的家庭企业有着高度的相似性。在此对比苗木行业与体品行业的话,可以看到行业的发展并不等同于行业从业者的发展。定州的苗木行业靠着星罗棋布的家庭式种植所产生的“百花齐放”才得以在国内市场上占有一席之地,而其体品行业则不断通过规范行业标准,淘汰落后企业的方式以保持其在市场中的竞争力。为什么小农经济式的家庭种植可以成为苗木行业的优势,而小作坊式的体品生产却面临着被广泛淘汰的境地?事实上,他们目前的存在或多或少对定州的体品行业也产生了负面的影响。对此的解释可以想到很多,譬如农产品的价值更多取决于地域、品牌而非质量;工业产品的价值虽然也离不开上述因素,但对其质量的感知却是更为直观的;又或者说,农产品和工业产品的评判标准不同、工、农行业的生产模式不同等等。联想到中秋前后的“阳澄湖大闸蟹热”,农产品似乎是允许参差不齐的,也是允许以假乱真的。像大闸蟹、冬虫夏草、人参、黑枸杞等,在已知假货充斥的市场上,人们还是愿意冒着“被骗”的风险去进行消费,前提是这种假并不影响身体健康。以阳澄湖大闸蟹为例,市场中的所谓“阳澄湖大闸蟹”中只有1%的正宗阳澄湖湖蟹,其余的则是由昆山本地塘蟹、外地过水蟹、外地贴标蟹以及不知源头的各地螃蟹组成,其成熟、上市顺序依次提前,口感、价格依次下降,黑心利润空间依次飙升。一般来说,人们都清楚一个小小的阳澄湖不可能供应全国的“阳澄湖大闸蟹”,可是99%的“假货”并不妨碍大闸蟹市场的繁荣。与之相反的是,假的工业产品却是不能接受的。人们的消费“容假”包容度在工、农产品中的差别在我看来是个有趣的话题。

再者,现代工业企业的优势是建立在减少劳动力的基础之上的,相较于此,现代农业对于劳动力的包容性则更为突出。我在此提出的一个疑问是,随着定州的发展,今后的定州是否还会有十万人的体品行业?这一点在我看来是存疑的。

三、孤独的文化

定州的文化是我不曾想到的。本以为我的记忆中最早接触定州应该是本科书本上看到的晏阳初等乡建派的“定县实验”,此番定州之旅才知道定州是古中山国的国都,是北宋五大名窑中定窑的发源地,也是中国缂丝工艺的源头。现存的定州贡院是我国北方目前唯一保存较为完整的古代贡院;定州文庙是河北省保存最为完好、规模最大的文庙建筑;定州塔则是我国现存最高的一座砖木结构古塔。

定瓷

定州所拥有的文化记忆或多或少地曾出现在每个中国人的脑海,当我们身处定州这座历史悠久的古城时,这些片段也被不断地翻涌出来。作为一个县级市,定州博物馆的藏品可谓琳琅满目、珍宝无数,其藏品量及珍贵程度也丝毫不逊于诸多省博。其建筑以“中山文化”为主题,基本建筑样式仿制汉代宫殿,运用台地、斗拱等汉代建筑元素展现了定州雄伟厚重之感。馆内开放有天下大白、北朝佛陀、汉家陵阙、尘外千年、畿南文献、故乡星空六个展厅,器物、人物、故事、传说等交织在一起,不断地丰富着游览者对定州和历史的理解。其中所珍藏的东汉龙螭衔环谷纹青玉壁、东王公西王母纹玉座屏以及白釉龙首莲纹净瓶是定州博物馆的三大镇馆之宝,也是国宝级的文物。

定州开元寺塔

从上述的情况来看,定州目前的知名度以及旅游业的发展与其所拥有的资源是大不相符的。这总让我想起龚定庵的那句诗:“科以人重科益重,人以科传人可知。”到底是南京因为中山陵、秦淮河、六朝古都而出名呢,还是这些遗迹因为南京而为人所知呢?定州似乎一点也不给龚定庵面子,它所展现的境况是,无论是文庙还是定州,外面的人都知之甚少。当我大二时还与同伴为了保护苏州的缂丝工艺而拍摄纪录片时,我不曾想到过定州的缂丝;当我2015年元旦困挤在南京的夫子庙前时,我不知道在北方还有一座寂寥的定州贡院;当我高中热衷于先秦、秦汉史并看着《战国策》、《后汉书》时,我也没有想到书中所展现的场景还依稀存立于北方的一座城市之中。定州并不算很出名,但定州所拥有的这些东西却并不会因为它的“未达”而消逝。晏阳初的乡建运动已过去近百年,温铁军的乡村建设学院也被淹没在了荒园灌木之中,但他们所做的这些事,所抱有的乡村建设的理想还是一代代地被继承了下来。不存在抛却乡村的中国,也不存在抛弃乡村的社会学,对于我们而言,关于定州,我们还将发生一些有趣的故事,即便它是无名的、漫长的,但它的意义将与这些理想永存。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 游记频道

| 游记频道